インタビュー

「誰もが疲弊しない医療へ」希少疾患の子を持つ母が語る現場のリアルと医療の未来【患者家族インタビュー】

一般財団法人診療看護師等医療従事者支援協会(通称:NupMep)が挑戦するクラウドファンディング「診療看護師奨学金プロジェクト」の期間中に、連続インタビュー企画を開催しています。

クラウドファンディング「診療看護師奨学金プロジェクト」とは、診療看護師を目指す看護師へ返済不要奨学金を提供するためのクラウドファンディングを、2024年12月11日から2025年2月11日まで実施しています。

医療者の人手不足や働き方改革など、日本の医療を取り巻く課題が挙げられる中、その現状を最も身近に感じているのは患者とその家族ではないでしょうか。

第4弾は、希少疾患のお子様を持つ河越さんにお話を伺いました。入院体験を通じて実感されている、医療環境や人員配置の問題により十分な医療が提供できない現状について、語っていただきました。

インタビューさせていただいた方

河越 直美さん

希少疾患「MECP2重複症候群」である小学校6年生のお子様を持つお母様

インタビュアー

山下 実和

一般財団法人 診療看護師等医療従事者育成支援協会

クラウドファンディング担当

進行性の希少疾患と向き合う中の、医療的ケアという家族の負担

山下:まず、お子様の状況について教えていただけますか?

河越さん:今小学校6年生の息子が、MECP2重複症候群という希少疾患を持って生まれてきました。進行性の病気で、小さい頃は発達がゆっくりなだけでしたが、小学校入学前にてんかん発作を発症してから、それまでできていたことがゆっくりとできなくなっていきました。

山下:具体的にどのような変化があったのでしょうか?

河越さん:小学校2、3年生の頃に思春期早発症になり、その頃から、どんな発作の薬を使っても発作が治まらなくなってしまいました。そして、去年の春先に発作によって大好きだった食事すらも摂ることができなくなり、体重も7キロほど落ちてしまいました。

山下:その後、恒常的な医療的ケアも必要になってきたのではないでしょうか?

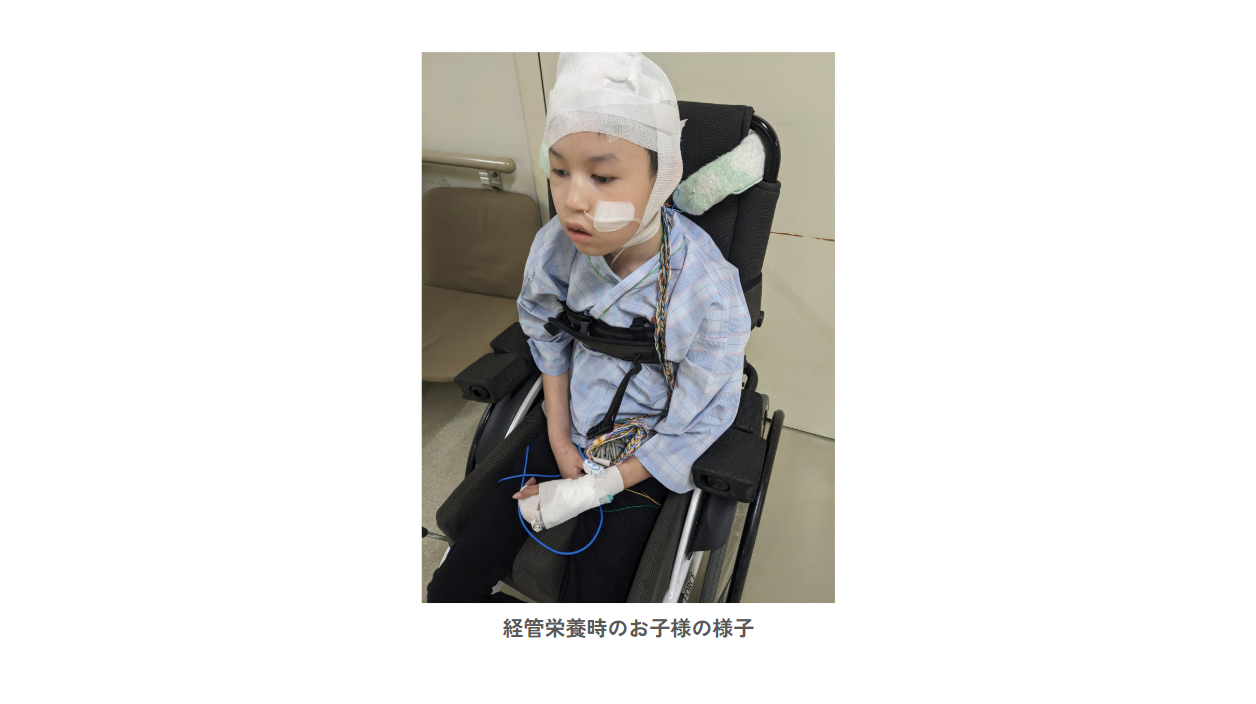

河越さん:はい、最初は鼻からチューブを入れる経管栄養を始めたんですが、喉に異物があることで痰が絡みやすくなり、呼吸状態も悪化してしまいました。そこで、去年の8月に胃ろう手術をおこない、今は胃ろうによって栄養を摂るようになっています。

山下:医療的ケアは主に誰が行っているのですか?

河越さん:ほとんど私たち家族です。自分たちで痰の吸引と胃ろうの管理もしています。最初は本当に不安でした。何の資格も持っていないのに、なぜ家族というだけでこういった医療的な行為をしなければいけないのかと。でも、やらざるを得ない状況なんです。

山下:希少疾患ということなので、治療に関する情報も限られるのではないでしょうか?

河越さん:そうなんです。実はお医者さんでさえ、この病気のことをよく知らないこともあります。私たちが実際に頼れるのは、同じ病気のお子さんを持つ先輩ご家族の方たちです。家族会で情報交換をして、その経験をお医者さんに伝えたこともあります。

入院生活で実感した、理想の医療と現実の隔たり

山下:大学病院での入院について、どのような課題を感じていますか?

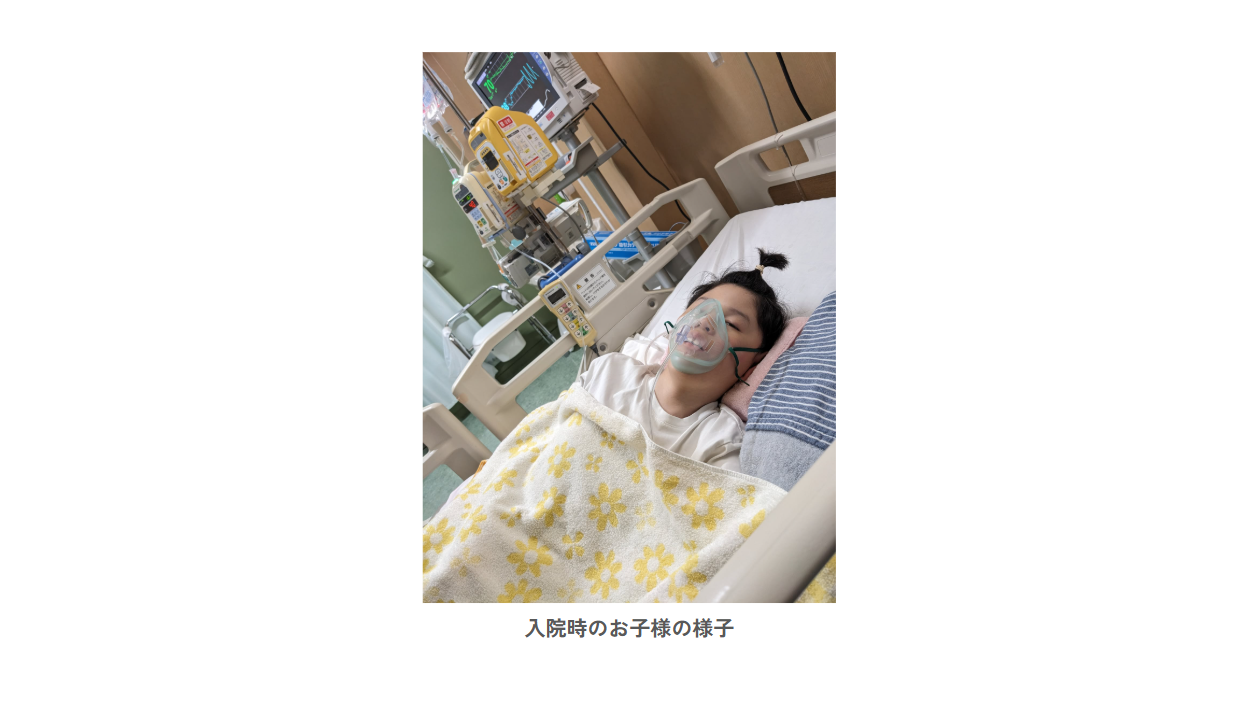

河越さん:まず、入院環境が本当に厳しいです。大部屋だと3、4人の患者さんがカーテン1枚で仕切られただけの空間で、車椅子やバギーに乗せたままベッドの近くまでいくことも難しいくらい狭いスペースしかなく、大きな子だと十分に介助できるスペースもありません。プライバシーもほとんどない状態です。

山下:付き添いの家族の方へのサービスは充実していますか?

河越さん:全くです。ゆっくりトイレに座れる環境でもなく、ゆっくりシャワーにも入れません。その日の子どもの状態によって予約した時間帯にシャワーに入れないこともしばしばです。

ご飯も付添い食の提供はないので、下のコンビニに買いに行きます。買い物に行っている間子どもを見守る人はいないので、買い物も必要最低限のものだけ買ってすぐに部屋に戻ります。

河越さん:付き添う家族の環境も良くない現状があります。我が家の場合、息子も大きくなり介助量も増え、大部屋での付き添いがかなり難しくなってきました。

また、大部屋だと仕方のないことですが、夜中でも医療機器の音やアラームがなり、それによって発作が誘発され止まらなくなってしまうこともあるため、現在は個室料金が補償される保険に入り、入院の際はなるべく個室を使えるようお願いしています。

山下:看護師さんのケアについてはいかがでしょうか?

河越さん:看護師さんに関しては、人手が足りていない深刻な状況です。

1人の看護師さんが多くの患者さんを担当せざるを得ず、ナースコールを押しても、すぐには来られない。吸引が必要な時も、酸素の値が下がって警告が鳴っても、他の患者さんの対応で手が離せないんだと思います。結果として、私たち家族が医療的ケアを担わざるを得ない状況になっているんです。

山下:看護師さんたちも難しい立場なのですね。

河越さん:そうだと思います。7対1看護という7人の患者に対して1人の看護師がつくという基準があるそうですが、それは一般的な成人の患者さんを想定した基準で、医療的ケアが必要な子どもの場合は全く足りません。看護師さんによって対応が異なるのも、限られた人数で精一杯対応しているからだと思います。

例えば、導尿の依頼をしても「お医者さんに確認しないと」と言う看護師さんもいれば、すぐにやってくれる看護師さんもいます。これは個人の問題というより、システムの問題だと感じています。

山下:人手が足りていないと感じた、印象的なエピソードはありますか?

河越さん:入院中のことですが、息子が便秘で浣腸をする必要がありました。普段は部屋に持ち込んだ便座を使うのですが、息子が点滴をしている時、息子を一人で移動させるのが難しく、ベッドの上で処理をせざるを得ませんでした。看護師さんからは「大変な時は呼んでください」と伝えられていたのですが、呼んでも全然来てくれなくて。

看護師さんが来る前に、病棟の担当医と研修医の先生方の回診の時間になり、大変な状態になっているベッド周辺を、先生方と私で片づけることになりました。看護師さんが現れたのは、全てが終わった後でした。

他の病院に通院している家族に話すと、「看護師さんが来ないの?先生が片付けるの?」と二重に驚かれます。それくらい、人手不足が深刻なんです。

医療者の献身的な努力と、制度の限界

山下:医者や看護師の働き方について、どのように感じていらっしゃいますか?

河越さん:先生方も看護師さんも、患者のために献身的に働いてくださっているのを日々感じます。ただ、その努力だけでは支えきれない状況になっているように思います。

特に40代、50代の中堅お医者さんは、若手の指導から患者の治療、さらには事務作業まで、あらゆる業務を抱えているのではないかと思っています。知り合いの先生は50歳近くになっても月に2回の当直があり、この働き方で倒れてしまわないかと心配になります。

山下:なぜそのような状況になっていると思われますか?

河越さん:一番の問題は、医療以外の業務が多すぎることだと思います。先生方を見ていると、診察や治療以外に、予約管理や書類作成など、様々な業務を1人でこなさなければならない。特に書類が多いように見えます。

患者側から見える部分だけでも、難病指定や指示書など、毎月誰かの書類を作成しなければならない状況なんだと思います。

山下:現場の医療者への業務負担は大きそうですね。

河越さん:診療や治療以外にも、様々な業務を抱えていて、本来の医療業務に専念できないのが常態化しているように感じます。

山下:結果として、患者も家族も負担が増えているのでしょうか?

河越さん:そうですね。皮肉なことに、入院すると息子が体調を崩すことも多いんです。だから、最近は可能な限り在宅での治療を選択しています。大学病院という高度医療機関なのに、入院すると状態が悪化する。これは本当におかしな話だと思います。

山下:医療者の方々も、この状況を変えたいと思っているのではないでしょうか?

河越さん:そうだと思います。でも、今の制度の中では難しいのではないでしょうか。

先生方を見る限り、労働時間を短くしても根本的な解決にはならず、むしろ追い詰められてしまうように感じます。システム自体を変えていく必要があると感じています。

患者家族が望む医療と、診療看護師が活躍する可能性

山下: 現状を改善するために、どのような変化が必要だと考えられますか?

河越さん: まず、医療者1人あたりの担当患者数を減らすことが必要だと思います。それと、業務の分業化をもっと進めるべきです。医師が全ての業務を抱え込む必要はないはずです。

山下: 診療看護師についてはどのようにお考えですか?

河越さん: 診療看護師の存在は大きな助けになると思います。

山下: 具体的にどのような場面で、診療看護師の可能性を感じますか?

河越さん: 例えば、圧倒的に医師の数が少ない夜の時間帯に点滴が漏れた時や、入れているカテーテルが痛くて子どもが暴れている時など、処置自体はそんなに時間のかかることじゃなくても、先生を呼ぶまでの時間が長いんです。

河越さん: 診療看護師がいれば、そういった状況にすぐに対応できるのかなと思います。今は、全て医師の指示を待たなければならない状態です。その待ち時間が患者にとって大きな負担になることもあります。診療看護師がいれば、より迅速な対応が可能になるはずです。

また、アメリカでの医療を経験した知人の話では、アメリカでは医療スタッフの役割分担がしっかりしていて、それぞれの専門性を活かした医療が提供されているようです。日本も同じような方向に進むべきだなと感じています。

より良い医療の実現に向けて、変革への期待

山下: 最後に、医療関係者や社会に伝えたいことはありますか?

河越さん: まず、日々患者のために尽力してくださっているお医者さんや看護師の皆さんには、本当に感謝しています。そのうえで思うのは、このままでは献身的な医療者の方々の努力だけでは立ち行かなくなるのではないか、ということです。

医療者も患者家族も、誰もが限界を感じている。この状況を変えていくには、診療看護師の導入を含め、新しい医療の形を考えていく必要があると思います。

山下: 具体的にどのような変化を望まれますか?

河越さん: 制度を根本から変えることも大切ですが、まずは現場で働く人々の負担を減らすことが急務だと思います。診療看護師の導入や業務の分業化など、できることから始めていってほしいです。

山下: 今後の日本の医療に対する期待をお聞かせください。

河越さん: お医者さんも看護師さんも、そして患者も、誰もが追い詰められない医療体制を作っていく必要があると考えています。そのためには、診療看護師のような新しい専門職の活躍が不可欠だと感じています。

山下: 誰もが追い詰められない医療体制が、日本医療の未来に必要であることを強く感じました。本日はインタビューさせていただき、ありがとうございました。

河越さん: こちらこそ、ありがとうございました。

編集後記

河越さんとお話をさせていただき、日本の医療が抱える根本的な課題がより浮き彫りになった気がします。医療スタッフの過重労働、患者家族の負担、そして制度の硬直さ。これらの課題に対して、診療看護師の導入は一つの有効な解決策となり得るんだなと実感しました。

また、現場からも医療システム全体の見直しの必要性が挙がっています。患者とその家族、そして医療者が疲弊しないような医療体制の実現に向けて、NupMepは何ができるのか。改めて、NupMepとしてこれからすべきことを考える機会となりました。

(インタビュアー山下)

診療看護師奨学金プロジェクトへのご支援をお願いします

※こちらのクラウドファンディングは、終了しております。多くのご協力・ご支援ありがとうございました。

NupMepは診療看護師を目指す看護師や学生へ返済不要の奨学金提供を開始するため、クラウドファンディングで600万円を募集するプロジェクトを2025年2月11日まで実施しています。

- 目標金額(1st Goal):600万円

- 募集期間:2024年12月11日(水) 9:00 〜 2025年2月11日(火) 23:59

- 資金使途:診療看護師を目指す看護師・学生への奨学金、診療看護師のコミュニティ運営、事務局運営

皆さまのご支援により、未来の医療を共に支えませんか?

寄付金は全額、奨学金として活用され、診療看護師の育成と医療現場の改善に直結します。